構建“產業生態系”,打造獨特的中國臨空經濟區 ——記開銳咨詢臨空經濟區與產業規劃公開課

# 2016-11-22 16:53:52

2013年6月,我國共有57個城市依托50個機場,規劃了58個臨空經濟區。

然而,繁榮景象背后的質疑聲更不亞于臨空經濟區建設熱度本身:

——中國能支撐起如此之多臨空經濟區嗎?

——中小城市/機場適合發展臨空經濟區嗎?

規劃藍圖很豐滿,招商現實卻很骨感。

中國至今未有真正意義上的臨空經濟發展標桿,大多臨空經濟區仍舊處于起步階段,甚至更多處于籌備建設階段,正面臨產業選擇、資金籌集、招商吸引等諸多壓力。

為推動中國臨空經濟事業的發展,開銳咨詢在5月舉辦的“臨空經濟區與產業規劃公開課”上,對中國臨空經濟現狀做出深刻解讀,并重點就以上問題分享了開銳的領先觀點。

開銳的分享主要包括三大核心內容:

第一部分:從“城市的機場”邁向“機場的城市”

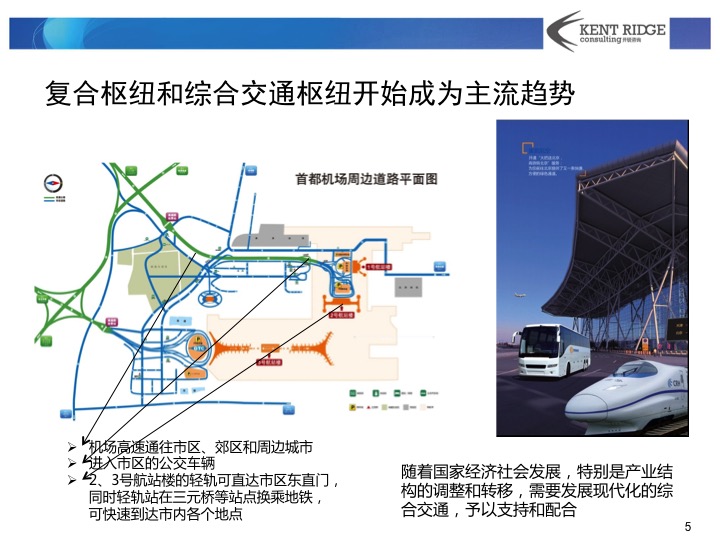

隨著國家經濟社會發展,特別是產業結構的調整和轉移,復合樞紐和綜合交通樞紐開始成為主流趨勢。在城市的某個不大的區域,將會出現越來越大、越來越密集的客貨流,開發和挖掘這股巨大流量的潛在價值,是非航產業、臨空經濟的思考背景。

圖1:復合樞紐和綜合交通樞紐開始成為主流趨勢

傳統的航空城構建思維大多以機場所帶來的流動的人、物、器為考慮核心,這種思維,考慮的重點是流動的人、物、器的價值開發,沒有常駐的人或物,“產居分離”,無論如何都不是一個真正的“城”。

開銳認為,未來新型航空城的發展必須以常駐的人、物、器為最終考慮點,實現從“城市的機場”向“機場的城市”過渡。

第二部分:中國臨空產業選擇—基于本地資源稟賦做產業延伸

1980年英國希斯羅機場擴建后,吞吐量達3000萬,開始發展臨空經濟;

2001年韓國仁川機場投入使用,吞吐量近1500萬,兩年后仁川機場貨郵吞吐量已達181萬噸,依托此“先天優勢”,仁川自由經濟區發展迅速;

航空業及機場的發展為城市的升級提供機會,造就機場從獨立發展的區域性經濟,到成為擁有完整產業鏈條和功能模塊,適宜居住的航空城。這是國外空港經濟發展的基本規律。

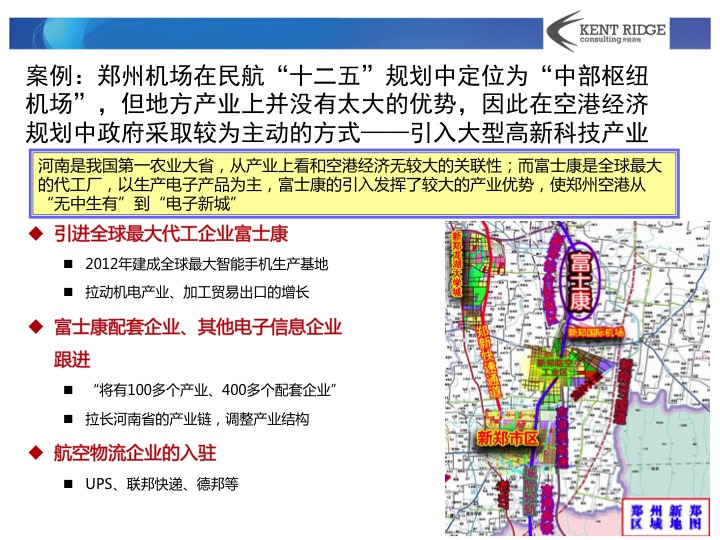

而中國呢?在臨空經濟建設百花齊放的今天,根據開銳數據分析,國內真正達到具有發展臨空產業基礎的機場僅有11家。

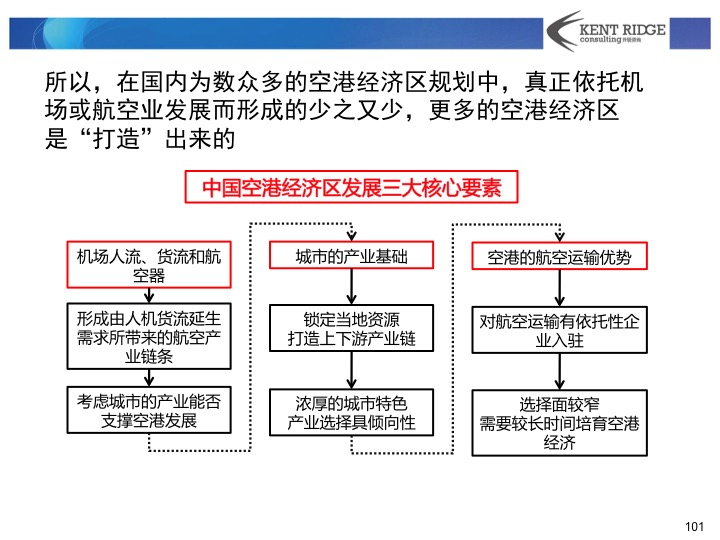

所以,在國內為數眾多的空港經濟區規劃中,真正依托機場或航空業發展而形成的少之又少,更多的空港經濟區是“打造”出來的。

因此,開銳認為,中國式臨空經濟區產業選擇:突破產業發展關鍵瓶頸,基于本地資源稟賦做產業延伸。

第三部分:“產業懸崖”困境與“產業生態系”理論

中國產業園區發展正在面臨兩大難題:

第一,產業園區內外形成明顯的“產業懸崖”,缺乏互動與融合,難以對周邊區域形成外溢效應;

第二,產業園區基本以產業鏈的形式存在,而產業鏈基本以一兩家龍頭企業為帶動,園區對龍頭企業嚴重依賴,而企業卻對園區缺乏粘性,抗風險能力弱,普遍面臨產業持續創新與升級困境。

如何突破“產業懸崖”,打造可持續發展的臨空經濟園區?

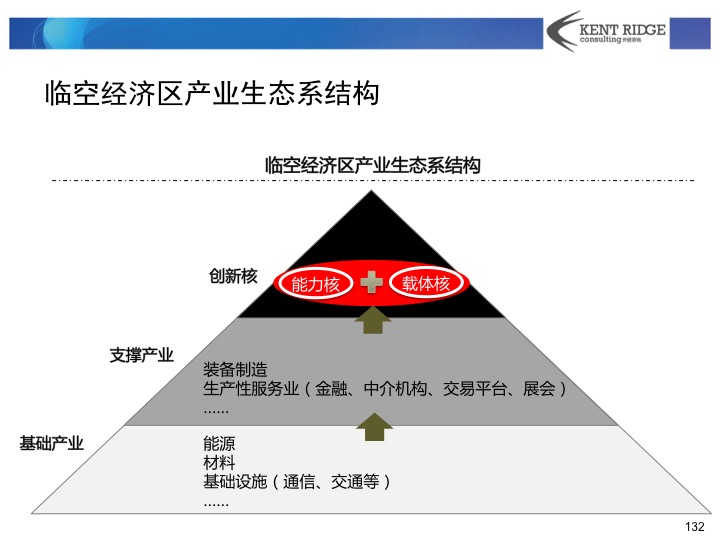

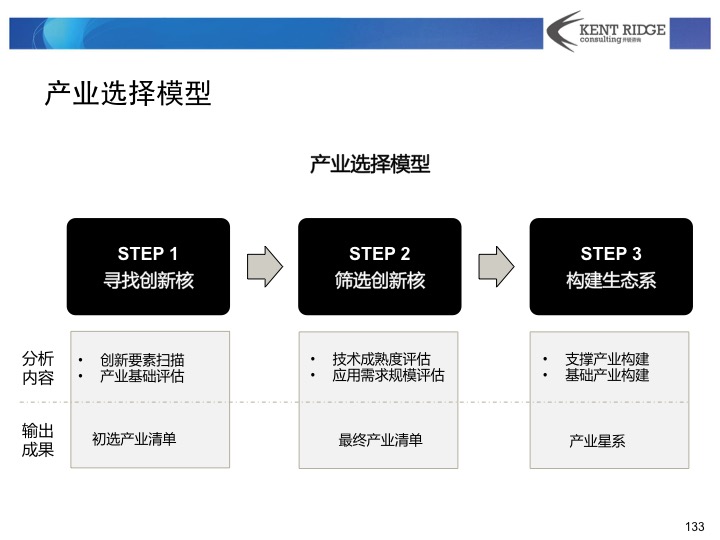

開銳咨詢以邁克·波特的產業集群(Industrial Cluster)理論為基礎,提出“臨空經濟產業生態系理論”:

臨空經濟區產業生態系是由一系列基于創新核(能力核+載體核)、具有強力拉動作用的主導產業鏈,和一系列可充分共享并有著廣泛聯系的支撐產業及基礎產業構成。并且產業生態系并非一成不變,而是能夠以“集群持續創新網絡”為載體,不斷地實現“集群持續創新”。

關于開銳“臨空經濟課程”

作為中國首批在臨空經濟領域進行深入研究實踐的專業咨詢機構,開銳咨詢在去年曾為資陽市委組織部開展過“臨空經濟培訓課程”,2015年5月14日-15日開銳咨詢又在美麗的羊城廣州舉辦了“臨空經濟區與產業規劃公開課”,旨在搭建一個智慧碰撞的交流平臺,探討臨空產業發展之奧秘,交流最新觀點,交換行業經驗,共推中國臨空經濟事業的長足發展。

本次公開課聚集了來自臨空經濟開發區、機場集團、地產公司、物流發展公司等的業內精英人士。在為期一天半的課程中,開銳咨詢首席顧問勞莘老師與臨空經濟專家王曉華老師,結合中國臨空經濟發展現狀,分享了在臨空經濟領域最前瞻的觀點洞見。

此門臨空經濟公開課重點在于,幫助臨空經濟開發區政府部門與相關機構領導加深對臨空經濟發展原理的深刻認識,深度分享機場臨空經濟最佳實踐,促進學員真正掌握臨空區規劃籌建實務,切實推動中國臨空經濟區建設步伐。

如欲了解開銳臨空經濟課程詳情,歡迎咨詢:86-592-5990339