開銳咨詢董事長勞莘:中國飛機維修行業發展規律洞察

# 2018-10-19 11:39:34

隨著中國航空運輸業的高速發展,我國民航機隊規模得到迅速擴張,加速了我國飛機維修市場的快速增長。近年來,開銳為國內眾多飛機維修基地提供包括定位研究、功能區規劃、可行性研究等多類咨詢服務。在此基礎上,引發開銳對我國維修行業兩大問題的思考:

問題(一):我國航空維修市場的蛋糕越來越大,但為什么新興維修企業的生存條件卻沒有顯著改善?

問題(二):如何打破傳統航空維修市場的發展格局,尋找新的發展機遇?

在國內與國際維修需求的影響下,我國航空維修市場容量持續擴增。根據Oliver Wyman發布的預測數據,2018-2028年全國民航運輸機隊規模由3261架增長至7090架,復合增長率為8.8%。國內機隊規模的大幅擴張,將加速我國航空維修市場的快速增長。

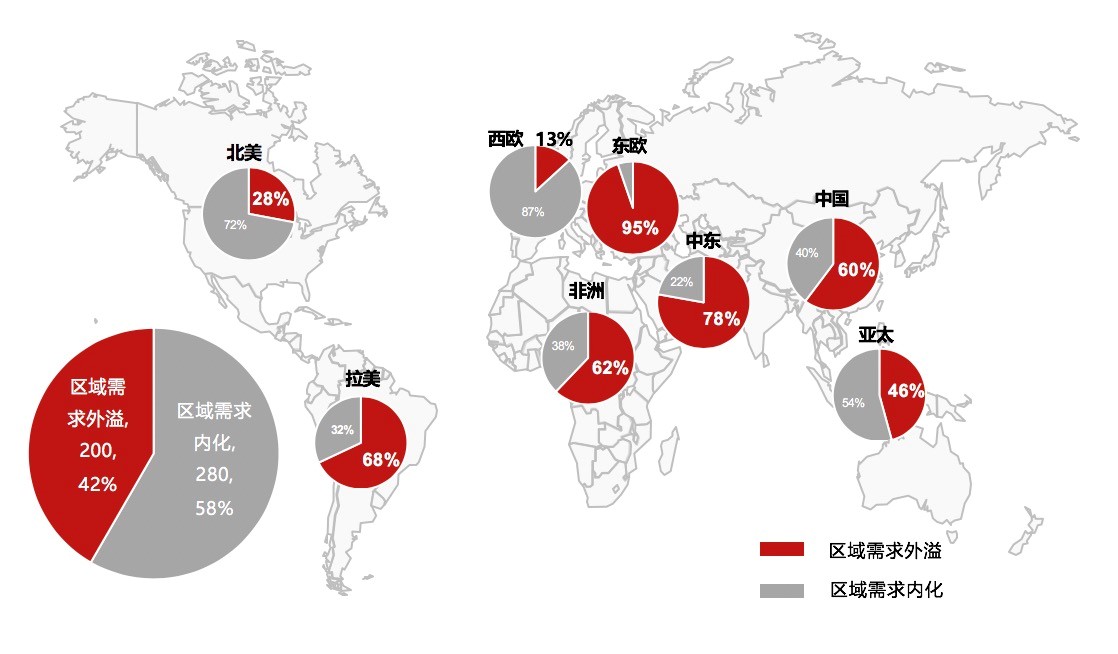

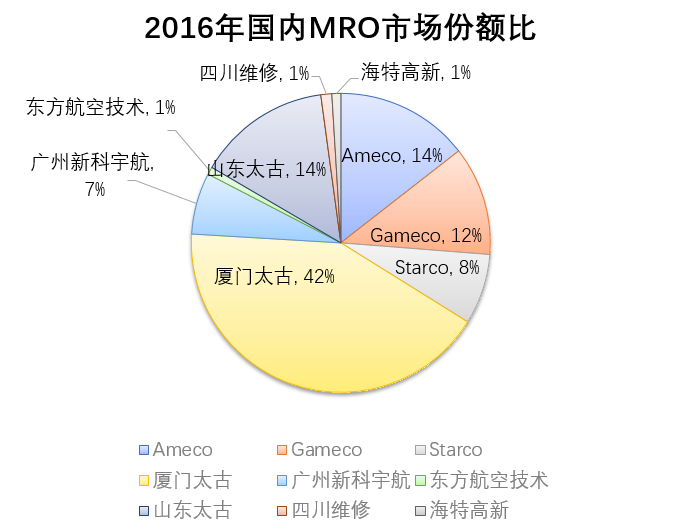

預計國內航空維修總市值將從2018年的65億美元增長至2028年的178億美元,年復合增長率達10.6%,成為全球民航運輸及民航維修最活躍的增長市場。同時,受益于用工成本等方面的優勢,中國已成為國際航空公司維修需求外溢的主要地區。2015年全球飛機維修市場中有200億美元的需求通過異地實現,約4.5億美元的需求在中國實現,其中基地維修、發動機維修及部附件維修溢入中國市值分別達到1.9億、1.6億及1.0億美元。

全球航空維修需求流向圖

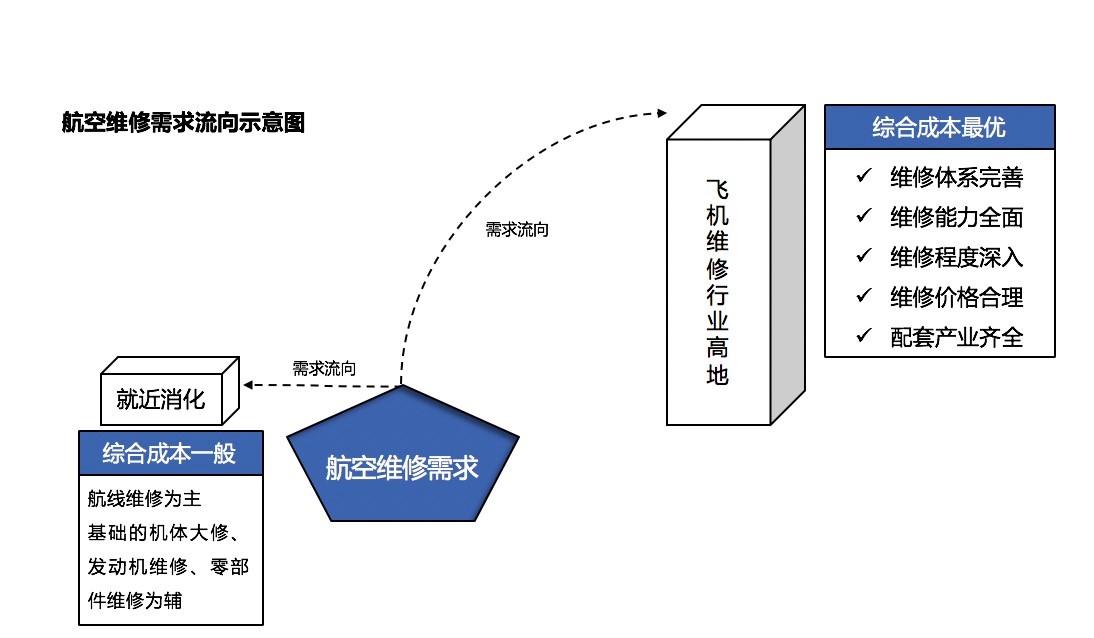

一般而言,國內航空公司的飛機維修需求主要在將在自有的體系內流動,出現外委需求的可能性低。僅當航司自有的維修體系存在缺位(產能不足、能力不夠)的情況下,才將維修需求外委MRO。而無論是存在外委需求的國內航司,還是需求溢入國內的國際航司,其維修需求主要流入綜合實力較強的第三方維修企業。

其主要原因:航空維修市場呈現出“需求始終跟隨著供給”這一特征,維修需求始終流向“安全質量最高”、“綜合成本最優”的MRO企業。這是否意味了國內新興的航空維修企業必須與MRO巨頭“站隊靠攏”,才可得以持續生存與發展?

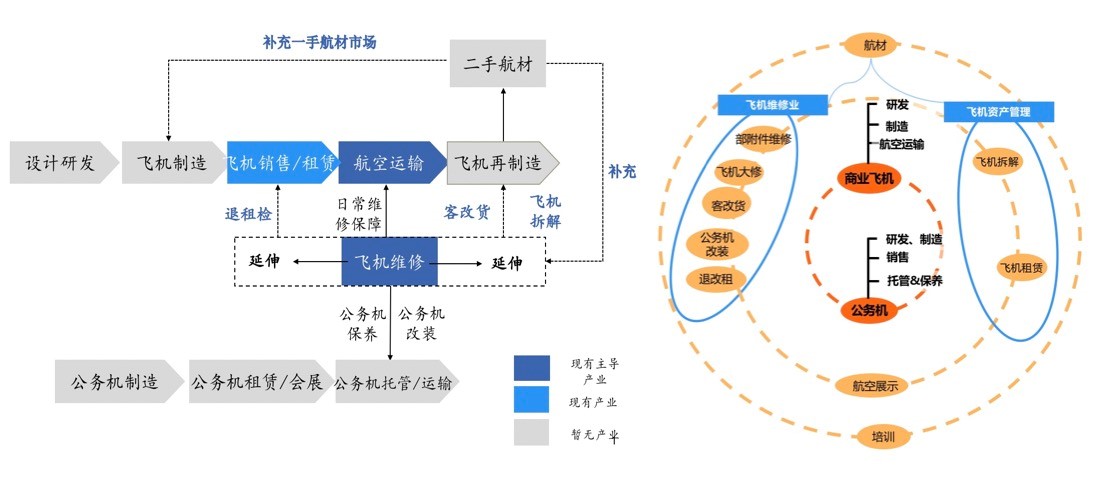

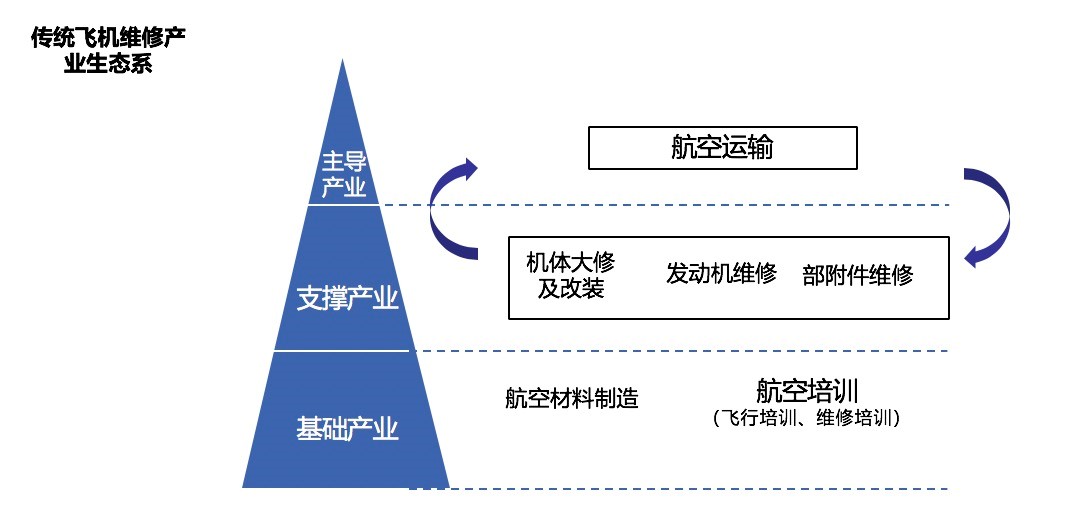

開銳認為:新興航空維修企業應打破現有較為固化的發展格局,跳出以航空運輸企業為主導的產業生態系,尋找新的發展機遇。從產業鏈的角度來看,現有的航空維修市場主要聚焦在航空運輸環節,以為航空器提供運營保障為主,并形成以機體大修為主導的產業生態系。

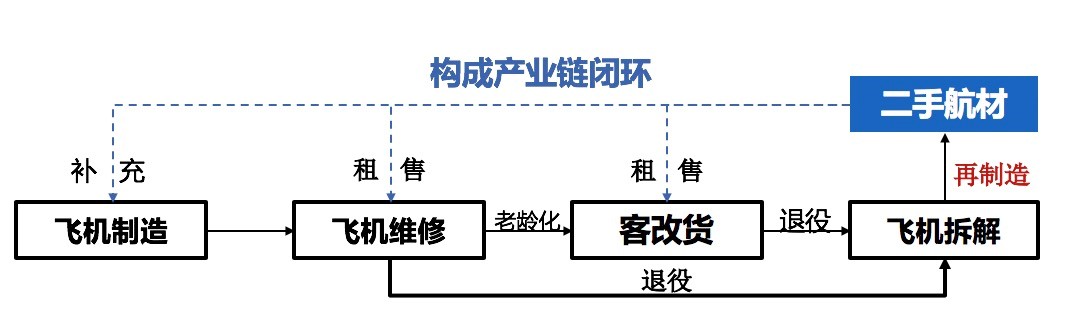

一方面,新興企業可通過橫向延伸產業鏈,在完善產業生態系上尋找機遇。特別是通過向飛機生命周期后端延伸,擴展出圍繞飛機生命中后期、潛力巨大的飛機循環再制造產業。

隨著國內飛機機齡的逐步增加,針對航空器生命周期后期的老舊飛機處置與循環再制造將迎來發展的高峰期。飛機循環再制造主要由飛機拆解、飛機改裝及二手航材再制造三個環節組成。

以飛機拆解為例,目前我國飛機拆解行業正處于起步期,飛機拆解及二手航材檢測交易的專業供給較少,競爭壓力較小。預計至2030年我國飛機拆解產值規模將達25億美元。同時,隨著我國二手航材的適宜政策及監管體系逐漸完善,飛機拆解所獲取的二手航材,將成為我國航空維修產業發展的重要支撐。甚至通過二手航材,可以構建出自己的航空全產業鏈閉環。因此,開銳認為二手航材的需求將逐步走高,二手航材市場即將迎來快速發展期。

航空運輸產業鏈(全生命周期視角)

另一方面,可在縱向擴張航空運輸環節的航空器種類,尋找出新興的維修市場。其中,建議重點關注公務機維修市場。我國公務機市場發展勢頭良好。隨著高收入人口的增加及對公務機認知的提升,將進一步激發公務機市場的增長。特別是公務機改裝市場,隨著翻新周期的臨近及公務機二手市場的爆發,這一細分市場可持續關注。

以廈門為例,在現有飛機維修產業的基礎上,通過重塑航空生態系,有機會打造成為全國,乃至全亞太范圍內首個,集大飛機及公務機為,覆蓋飛機全生命周期,資產管理、維修、循環再制造為一體的航空產業基地。